うちは従業員も少ないし、不正なんて起きるはずがないですよ。

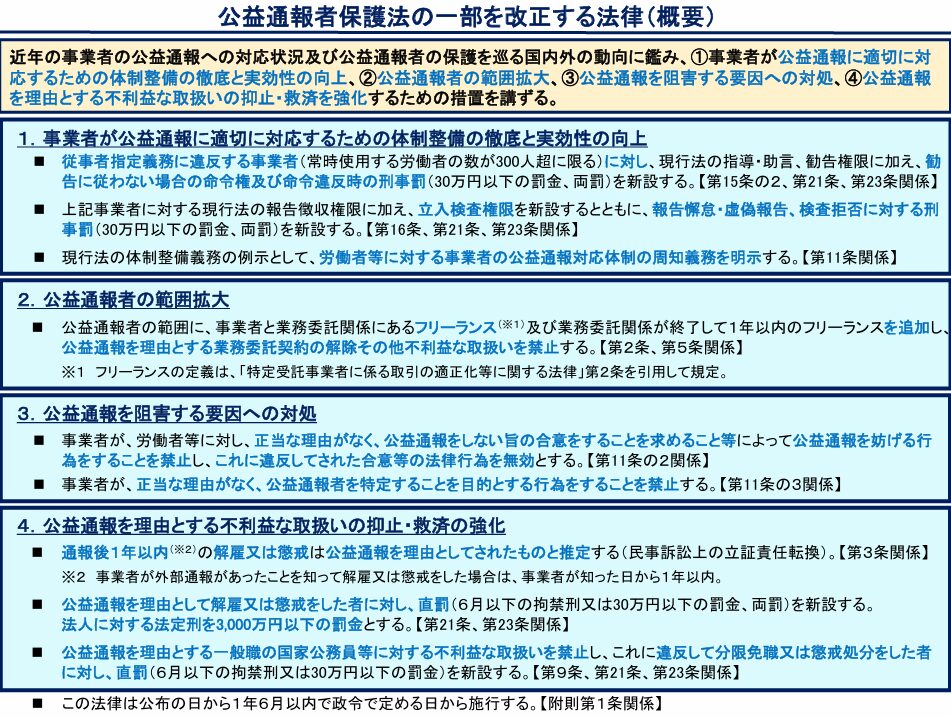

実際、公益通報制度はこれまで「大企業向けの仕組み」と見なされがちでした。しかし2025年の法改正を境に、中小企業にも通報対応の備えが求められる時代が到来しました。

特に、フリーランスや業務委託先といった“社外の人材”からの通報も保護対象となったことで、規模の大小に関係なく、すべての企業が制度整備を検討すべき状況にあります。

さらに、通報を理由とした解雇や契約解除には罰則や立証責任の転換といったリスクも加わり、「知らなかった」では済まされないルールとなりつつあります。

このブログ記事では、制度の基礎から実務対応、改正法への備え方までを、社会保険労務士の視点からわかりやすく解説します。

中小企業経営者の皆さまが「いざという時に慌てない」ために、今、必要なポイントを一緒に確認していきましょう。

1. 公益通報者保護法とは?中小企業が知っておくべき基本

通報制度は中小企業では「努力義務」

「公益通報者保護法(通称:公益通報者保護法)」は、企業や組織内で発生した法令違反や重大な不正行為を通報した人(通報者)を保護する法律です。

企業にとっての目的は、不正を早期に把握・是正できる体制を整えること。そして、通報した従業員や外部人材が不利益な扱いを受けないようにすることです。

従業員300人を超える企業では、内部通報制度の整備が法的義務ですが、300人未満の中小企業では、努力義務とされています。つまり、設置しなくても法律違反ではないものの、「整備するのが望ましい」と国から明示的に推奨されています。

制度整備が会社を守る理由とは

仮に社内で違法行為や重大な不正(例:労働法違反、製品のデータ偽装、経理不正など)が発生したとします。もし通報体制がない場合、従業員や外部人材は行政機関やマスコミに直接通報する可能性が高くなります。

それが報道に発展すれば、会社名が公表され、社会的信用の失墜や取引停止、採用難につながる可能性も否定できません。

内部通報制度を設けることで、不正が外部に出る前に社内で把握・是正できるチャンスを得ることができます。

法違反が表面化したときのリスクとは?

公益通報者保護法では、通報を理由とした解雇・降格・契約打ち切りなどの不利益な取扱いを禁止しています。

この規定は、中小企業にも適用されます。

また、2025年の法改正でフリーランスや外部委託先も保護対象に加わり、通報後の処遇については特に慎重な配慮が求められるようになりました。

さらに、悪質な対応を取った場合には、最大3,000万円の罰金などの厳しい刑事罰の対象にもなり得ます。

こうした背景から、「内部公益通報対応体制の整備義務等については努力義務とはいえ、何もしないままではリスクが高すぎる」というのが実務的な見解です。

中小企業であっても、社員・元社員・フリーランスからの通報があった際に「どう対応するか?」のルールと体制を決めておくことは、今や企業防衛の基本です。小さな会社ほど、1件のトラブルが経営に与える影響が大きくなるため、通報対応は「コスト」ではなく「備え」と捉える必要がありそうですね。

2. 【2025年改正】中小企業への5つの重要ポイント

2025年6月、公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、中小企業にも直接的な影響を及ぼす重要な変更が加えられました。これまで以上に幅広い通報者を保護し、企業側の対応責任が重くなっています。

以下では、特に中小企業が知っておくべき5つの改正ポイントを実務目線で解説します。

フリーランス・業務委託先も保護対象に

今回の改正で最も注目すべき点の一つが、フリーランスや業務委託契約先も「公益通報者」として保護されるようになったことです。

これにより、次のようなケースが保護対象になります:

- 業務委託で仕事をしているフリーランスが、発注元企業の不正を通報

- 委託契約終了後1年以内に、過去の不正を報告した外部人材

中小企業にとっては、「社員ではないから対象外」とは言えなくなった点が大きな変化です。通報を理由に契約を打ち切った場合、不利益取扱いとして違法とされる可能性があります。

解雇・懲戒の「推定規定」が導入

これまで通報者が「通報を理由に不利益を受けた」と証明するのは難しいとされてきました。今回の改正では、通報から1年以内に行われた解雇や懲戒などについては、通報が理由と推定されるという規定が新設されました。

これは、企業側に立証責任が転換されたことを意味します。つまり、「通報が理由ではない」と企業側が証明できなければ、不当解雇・違法処分と判断されるリスクが高まります。

不利益取扱いに対する罰則が大幅強化

従来の制度では、不利益取扱いがあっても刑事罰の適用は限定的でした。

今回の改正では、法人に対し最大3,000万円の罰金刑が新設され、企業の対応責任が大幅に引き上げられました。

具体的には、次のような行為が対象となります:

- 通報者の解雇や契約打ち切り

- 降格・減給などの懲戒処分

罰則の強化により、「悪気はなかった」「勘違いだった」では済まされない状況になりつつあります。

「実効性ある体制整備」が求められる

努力義務とはいえ、中小企業にも制度が形だけで終わらない「実効性」が重視されるようになりました。

政府や消費者庁の資料では、以下のような要素がポイントとされています:

- 通報窓口の明確な設置(社内または外部)

- 窓口担当者の教育と対応マニュアルの整備

- 通報後の流れ・記録のルール化

- 通報者へのフィードバック体制の確立

中小企業であっても、「制度はあるが実際には機能していない」状態は許されにくくなってきています。

契約書・社内規程の見直しが必要に

フリーランスや業務委託先が保護対象となった今、就業規則だけでなく外部との「業務委託契約書」も見直しが必要です。

さらに、社内向けには以下のような見直しが重要になります:

- 社内規程に「通報対応ルール」「秘密保持」「不利益取扱い禁止」の明記

- ハラスメント相談との区別・兼務体制のルール化

- 処分・契約解除の手続きルールの明文化

これらを怠ったまま通報が発生すると、「会社が体制不備だった」とされるリスクが高まります。

2025年の法改正により、中小企業であっても「知らなかった」では済まされない項目が増えました。

今後は、社員・元社員・フリーランスを問わず、誰が通報しても適切に対応できる社内体制が求められます。早めの規程整備・契約見直し・担当者教育が、企業リスクの最小化につながります。

3. 実務で求められる通報対応体制と社内ルール

中小企業にとって、公益通報制度はまだ「縁遠い話」と感じられるかもしれません。しかし、社員・元社員・フリーランスなどからの通報があった際に、何の備えもないまま対応すると、対応ミスが企業リスクに直結します。

このセクションでは、最低限整えておきたい実務的な体制とルールを4つの観点から解説します。

通報窓口の設置と担当者の役割

まず重要なのは、「誰が・どこで通報を受けるのか」を明確にしておくことです。中小企業では、総務・人事担当者が窓口を兼任するケースが多く、専任者を置く必要はありません。ただし、「誰に言えばいいかわからない」という状況は避けるべきです。

窓口の設置方法には主に次の3つがあります:

- 社内にメール・フォーム・封書などの受付手段を用意

- 担当者(役員・人事・管理部門など)を明示

- 必要に応じて、社外相談窓口(社労士・弁護士などの外部通報窓口)と連携

秘密保持と心理的安全性の確保

公益通報制度で最も重視されるのが、通報者の「秘密の保護」と「安心感」です。もし通報者が「話した内容が漏れるかもしれない」と感じた場合、制度は機能しません。

具体的には、以下の運用が不可欠です:

- 通報内容・通報者の情報は、担当者のみが知る体制にする

- 情報を扱う範囲を最小限にし、関係者以外に口外しない

- 通報時点で、相談者に対し「秘密は厳重に管理します」と明示する

通報者への不利益取扱いをどう防ぐか

法律では、公益通報を理由とする以下のような不利益取扱いを明確に禁止しています:

- 労働者たる地位の得喪に関すること(解雇、退職願の提出の強要、労働契約の終了・更新拒否、本採用・再採用の拒否、休職等)

- 人事上の取扱いに関すること(降格、不利益な配転・出向・転籍・長期出張等の命令、昇進・昇格における不利益な取扱い、懲戒処分等)

- 経済待遇上の取扱いに関すること(減給その他給与・一時金・退職金等における不利益な取扱い、損害賠償請求等)

- 精神上・生活上の取扱いに関すること(事実上の嫌がらせ等)

加えて、2025年改正法では「通報から1年以内に行われた不利益処分は、通報が理由と推定される」という規定が導入されています。

つまり、企業側が「通報とは無関係」と立証できなければ処分が違法とされるリスクが高いということです。

対応策としては:

- 人事処分の際は、「通報とは無関係な理由」を明文化して記録

- 処分理由を本人に文書で通知(後日の証拠保全)

- 社内研修等では「通報者に対する報復的な言動・処遇を厳に慎む」ことを、管理職にも明確に周知する必要があります。

社内規程・マニュアルに入れるべき要素

最後に、通報制度を有効に機能させるには、「社内ルールの明文化」が必要不可欠です。規程やマニュアルが曖昧なままでは、担当者ごとの対応差が生じ、逆にリスクとなりかねません。

【規程・マニュアルに盛り込む項目の例】

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 通報対象の範囲 | 法令違反、倫理違反、不正行為など |

| 通報方法 | 受付窓口(メール・電話・面談など)と連絡先 |

| 通報者の保護 | 秘密保持・不利益取扱いの禁止、保護対象の範囲 |

| 調査の進め方 | 初動対応、事実確認、結果の通知方法 |

| 役職者の責任 | 管理職による報復行為の禁止、協力義務 |

| 外部窓口の活用 | 弁護士、社労士等との連携可否 |

中小企業では、担当者が人事・労務・法務を兼務しているケースが多く、制度が形骸化しやすい傾向にあります。少人数でも回せるように、ルールをできるだけシンプルかつ実務的に整備することが成功のカギです。

4. ハラスメント防止との違いと、窓口兼務のリスク

公益通報者保護制度とハラスメント相談制度は、どちらも「従業員の声に耳を傾け、権利を守る」ための仕組みですが、その目的・対象・法的義務は大きく異なります。

中小企業では、これらの制度を同じ担当者が兼務するケースが多いため、内容に応じた正しい振り分けと慎重な対応が求められます。

目的・対象・義務の違いを整理しよう

両制度を混同しないために、まずは以下の比較表で基本的な違いを整理しておきましょう。

| 項目 | 公益通報者保護法 | ハラスメント防止法制(※) |

|---|---|---|

| 主な目的 | 法令違反・不正の内部通報を保護し、是正につなげる | 職場のいじめ・嫌がらせ等を防止し、快適な労働環境を守る |

| 通報・相談対象 | 法令違反、不正行為(例:横領、改ざん) | パワハラ、セクハラ、マタハラ、嫌がらせなど |

| 対象者 | 通報者(現職・元職・フリーランス等) | 被害を訴える従業員(主に在職者) |

| 中小企業の義務 | 努力義務(通報体制の整備が望ましい) | 義務(パワハラ防止措置は必須) |

| 必要な対応 | 通報窓口の設置、秘密保持、不利益取扱いの禁止 | 相談窓口設置、加害者対応、再発防止策など |

中小企業でよくある「兼務窓口」とその注意点

中小企業では、限られた人員の中で対応せざるを得ないため、ハラスメント相談と公益通報の窓口が同一人物や部署になるケースが多く見られます。

この兼務体制自体は法律違反ではありませんが、窓口としての「意識の切り替え」が極めて重要です。

兼務時に注意すべきポイント:

- 【記録の分離】

通報案件とハラスメント案件は別のフォルダ・記録様式で管理し、混同を避ける。 - 【目的の明確化】

相談者に「これは不正の通報なのか、ハラスメントの相談なのか」を無理に決めさせず、担当者が判断を保留しながら慎重に整理する。 - 【対応方針の違いを理解】

公益通報は組織の法令違反を是正する仕組み、ハラスメントは当事者間の関係調整が中心。

調査手法・報告先・結論の出し方が異なる。

境界があいまいな相談への対応法

実際の現場では、「これはハラスメント?それとも不正の通報?」と判別に迷うケースが少なくありません。たとえば以下のようなケースです:

- 上司からの暴言に加え、「経費をごまかしている」との告発がある場合

- パワハラの相談から、労務管理上の違法行為(未払い残業)に言及される場合

こうしたグレーゾーンの相談には、以下のような実務対応が有効です:

✅ 1. まずは話を全て聴く

- 相談内容に先入観を持たず、事実確認に徹する(具体的な言動、日時、場所、関係者などを記録)

✅ 2. 「暫定振り分け」をする

- ハラスメント要素が中心であれば「ハラスメント相談窓口」として対応開始

- 法令違反や組織的な不正の疑いがあれば「公益通報案件」として別途処理

- 両方が含まれる場合は案件を分離して対応(記録も別ファイルに)

✅ 3. 判断に迷うときは専門家に相談

- 弁護士や社労士など外部の専門家に、法的観点から助言を求めることで対応ミスを防げます。

公益通報とハラスメントの区別があいまいな相談では、「相談窓口の姿勢」こそが企業の信用を左右します。

どちらか一方に偏るのではなく、中立・傾聴・丁寧な記録という三原則を徹底し、必要に応じて外部専門家の力を借りることで、リスクを軽減しましょう。

5. 相談があったときの初動対応:3つの原則

公益通報制度やハラスメント相談制度において、最も重要なのは初動対応です。

通報・相談の段階では、内容が未確定であったり、感情的なやりとりになったりすることも少なくありません。こうした場面で誤った対応をしてしまうと、後々の調査や信頼関係に大きな支障が生じます。

ここでは、相談対応の現場で実践すべき3つの基本原則を解説します。

事実確認を最優先に、中立的に対応

最初にすべきことは、相談者の話を否定せず、冷静に聞き取ることです。

この段階では、「これは通報にあたる」「いや、感情的な誤解だ」といった判断は一切せず、情報の収集に専念してください。

実務で押さえておくべき聴取ポイント:

- 話をさえぎらず、時系列にそって具体的に聞く(例:いつ、どこで、誰が、何を)

- 感情的な言葉も否定せず、ありのまま記録する(感情の背景に重要な事実が隠れていることがあります)

- 「どんな対応を望んでいるか」も確認し、相談者の意図を把握しておく

窓口の「一時振り分け」判断のポイント

相談内容が「ハラスメントなのか」「法令違反なのか」不明瞭なケースでは、最初から制度のラベルを決め打ちしないことが重要です。

担当者は、聴取内容をもとに「一時的な判断(暫定判断)」で振り分け対応を行います。

判断の目安は次の通り:

| 内容の中心 | 暫定対応窓口 | 主な対応 |

|---|---|---|

| 上司からの暴言・差別的発言、嫌がらせ | ハラスメント窓口 | 加害者の言動確認・再発防止策 |

| 経費の不正処理、残業代未払い、虚偽報告など | 公益通報窓口 | 法令違反の有無を調査・是正 |

| 両方にまたがるケース(例:パワハラ+経費不正) | 両方に分けて処理 | 各制度に従って個別対応 |

調査とフィードバックの丁寧な運用

初期対応後は、内容の重大性に応じて調査フェーズへと進みます。ここで大切なのは、「調査が形式的・一方的にならないこと」です。

相談者と企業側の信頼関係を保つには、調査の進め方と報告の仕方が鍵を握ります。

実務で気をつけたい3つのポイント:

- 調査は中立な立場で進める

– 利害関係のある部署に任せず、別部門や外部専門家の関与も検討します。 - 通報者・関係者のプライバシーに最大限配慮

– 関係者に情報が漏れないよう、調査資料の管理を厳密に行います。 - 調査結果のフィードバックは丁寧に、理由も説明

– たとえ違法性が認められなかった場合でも、「調査の経緯」「判断の根拠」を誠実に説明することで、納得感が得られます。

調査結果の報告は、口頭だけでなく書面でも残すと安心です。後の証拠にもなり、企業防衛の観点でも有効です。

6. 「これは不正?ハラスメント?」曖昧な相談の切り分け方

実務では、「これは公益通報なのか?それともハラスメント相談か?」と判断に迷うグレーな相談が多く寄せられます。特に中小企業では、相談窓口が兼務であることが多いため、制度ごとの目的や対応方針を混同しないことが重要です。

このセクションでは、曖昧な相談に対する切り分けと対応の基本的な考え方を解説します。

重複するケースの判断基準

ハラスメントと公益通報は、相談者本人の言い分としては一体となっている場合が多くあります。例えば、「上司からの暴言(ハラスメント)に加え、経費をごまかしている(不正)」といった内容です。

こうした場合は、行為の性質と目的に注目することが判断のポイントとなります。

| 相談の中身 | 対応すべき制度 | 判断の視点 |

|---|---|---|

| 上司の人格攻撃、威圧的言動、無視など | ハラスメント制度 | 対人関係のトラブルが中心 |

| 経費の虚偽申請、法定手続きの未実施など | 公益通報制度 | 法令違反の有無が焦点 |

| 上司のパワハラ+社内規定違反の告発 | 両制度で対応 | 両面から調査が必要 |

グレーゾーンは記録と対応を分けて処理

通報・相談がハラスメントと不正の両方を含む場合や、判断がつかないグレーゾーンのときには、記録・調査・報告を分けて対応するのが基本です。

実務で有効なステップは以下の通り:

- 一括で聴取 → 個別に記録

1つの面談で話を聞いたとしても、ハラスメント部分と不正部分を別々の記録に整理しておきます。 - 異なる調査ルートを確保

例えば、パワハラに関する事実確認は人事部門、不正行為の調査は内部監査担当や経理部門が行うなど、適切なルートに分けて対応します。 - フィードバックも分けて説明

相談者に対しては、「Aの件はハラスメントとして対応しました」「Bの件は公益通報制度に基づき調査中です」といった形で、対応の根拠とプロセスを明示します。

外部の専門家に早めに相談すべき場面とは?

「これは制度のどちらで扱うべきか?」「調査結果をどう処理すればいいのか?」といった判断に悩んだときは、迷わず外部の専門家に相談することがベストな選択です。

以下のような場合は、社労士や弁護士などの第三者に早めに助言を求めるべきです:

- 通報の内容が法令違反に該当するか不明確なとき

→ 労働基準法、刑法、会社法など複数の法律が絡む可能性あり。 - 対応を誤ると訴訟・行政調査につながりそうなとき

→ 社会保険労務士・弁護士に「初動対応の適切さ」をチェックしてもらうのが得策。 - 相談者が「労基署や外部に言う」と発言したとき

→ 信頼回復を図るための慎重な対応が必要。企業単独での処理はリスクが高い。 - 社内の対応が膠着し、感情的な対立に発展しそうなとき

→ 外部の第三者が入ることで、中立的な調整が可能になる。

曖昧な相談に対しては、完璧な切り分けよりも「一つひとつ丁寧に分けて対応する姿勢」が企業の信頼を高めます。

社内対応に限界を感じたら、「早すぎる相談はない」と心得て、専門家を巻き込むことで、企業も相談者も守ることができると思います。

7. 改正法への対応に向けて、今すぐ見直したい3つのこと

2025年改正の公益通報者保護法によって、フリーランスや業務委託先の保護拡大、罰則の強化、立証責任の転換など、企業側の対応負担が明確に重くなりました。

努力義務であっても「制度があるかどうか」「運用できているか」が問われる時代において、中小企業も後回しにできない実務対応が求められます。

ここでは、すぐに取り組むべき3つの優先事項を整理します。

社内規程・雇用契約・委託契約の整備

まず見直すべきは、「書面で整備されたルール」の有無と内容です。制度が整っていても、規程や契約書に反映されていなければ運用が曖昧になりがちです。

特に以下の3つは、改正法に基づきアップデートが必要です:

✅ 1. 社内規程の整備

- 通報の対象範囲(法令違反、不正行為など)

- 通報方法と受付体制

- 通報者の秘密保持と不利益取扱いの禁止

- 調査・処分の流れ、フィードバックの方法

✅ 2. 雇用契約・就業規則の見直し

- 不利益取扱いの禁止条項(通報を理由とした解雇・降格を行わない旨)

- 通報制度に基づく調査協力義務の明記

✅ 3. 業務委託契約書への反映

- 通報を理由とした契約解除を行わないことの明文化

- フリーランスの秘密保持義務・通報制度の対象範囲への明示

窓口担当者への研修と対応マニュアルの準備

制度を形にするだけでは不十分で、実際に相談を受ける窓口担当者のスキルと意識が非常に重要です。対応のミスがトラブルを拡大させる恐れがあるため、研修とマニュアルの整備は不可欠です。

✅ 担当者研修の内容例:

- 公益通報者保護法の基礎知識(特に改正点)

- 通報者への対応フローと傾聴の技術

- ハラスメント対応との切り分け方

- 秘密保持の方法と記録の取り方

- 外部専門家への連携判断基準

✅ 対応マニュアルに入れるべき要素:

- 通報受理から調査開始までの手順

- 初動対応でのNG対応例(決めつけ、情報漏洩など)

- 案件の区分(公益通報/ハラスメント/グレーゾーン)

- 調査記録の保管と管理責任

外部相談窓口の設置も視野に入れる

中小企業では、通報窓口が社内の人事・総務担当者だけに限られているケースが多く、相談者が話しにくいと感じる原因になることがあります。

こうした課題を解決する方法の一つが、外部窓口の設置や連携です。

外部窓口のメリット:

- 通報者が「社内に言いにくい」と感じても相談できる

- 担当者が初動で対応を誤るリスクを軽減

- 中立性・専門性の高い対応が可能

導入例:

- 社労士・顧問弁護士に通報受付を委託(外部通報窓口)

- 労務相談サービス、企業向けホットラインとの連携

- 社外フォーム設置(Googleフォーム+外部担当の確認制)

制度整備は「難しく考えすぎないこと」が大切です。まずは就業規則と契約書をチェックし、現実に即したシンプルな社内規程と窓口マニュアルから始めるのが現実的です。社内に不安がある場合は、社労士や弁護士と連携しながら段階的に整備していきましょう。

まとめ:経営リスクを減らす「通報対応力」をいま備える

2025年の法改正によって、公益通報者保護法はこれまで以上に中小企業に直接関わる法律となりました。

特に、フリーランスや外部委託先からの通報も保護対象になったことにより、「うちは小さな会社だから関係ない」とは言えない時代になっています。

中小企業にとって最も重要なのは、問題が発生することそのものよりも、それにどう向き合うかという“姿勢”と“備え”です。

不正やハラスメントが内部で起きることは避けがたい現実ですが、その際にどう対応するかが、企業の信頼性や存続を左右する決定的な要因になります。

✅ 「通報されたらどうするか?」ではなく、

✅ 「通報されても慌てない体制を整えておく」ことが、経営者としてのリスクマネジメントです。

まずは以下のような基本対応から始めましょう:

- ✅ 社内規程を見直す:通報内容、窓口、秘密保持、不利益取扱いの禁止などを明文化

- ✅ 窓口体制を整える:担当者の役割、対応フロー、必要なら外部窓口の導入も検討

- ✅ 担当者を育てる:制度や対応マナーを学ぶ研修、マニュアル整備で“対応力”を高める

これらの整備は「形式的な法令対応」ではなく、従業員や取引先との信頼関係を守るための企業防衛策です。

制度を整えることで、「通報=敵意」ではなく、「通報=改善のきっかけ」と捉えられる企業文化が育ちます。

それが、採用・定着・取引の面でも信頼につながり、“選ばれる会社”への第一歩となります。

今すぐできる一歩から。小さな企業こそ、「備えている」ことが大きな強みになります。

わからないこと、不安なことがあれば、社労士や顧問弁護士にご相談ください。御社に合った制度設計と運用を、共に考えるパートナーとしてご支援します。