育児休業給付金の申請や延長は、わずかな手続ミスで「支給漏れ」につながることがあります。

特に2025年(令和7年)の制度改正以降は、申請期限・就業日数・延長要件がより厳格に運用され、実務上の注意が欠かせません。

本記事では、社会保険労務士の立場から、申請・延長・就業管理の3つの観点から支給漏れを防ぐ実務ポイントを整理しました。

初めて育休給付を扱う経営者・人事担当者、または久しぶりに申請対応を行う企業の方にも役立つ内容です。

- 初めて育休給付を扱う人事労務担当者

- 制度改正後の実務対応を確認したい社労士

- 自社での申請を検討している経営者 など

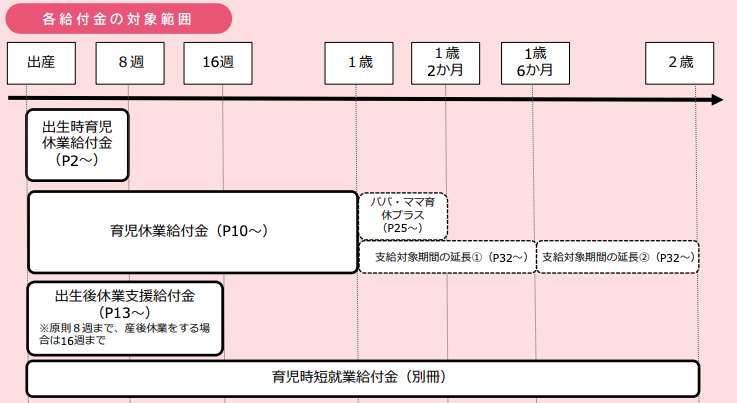

まず押さえたい3つの給付金の関係

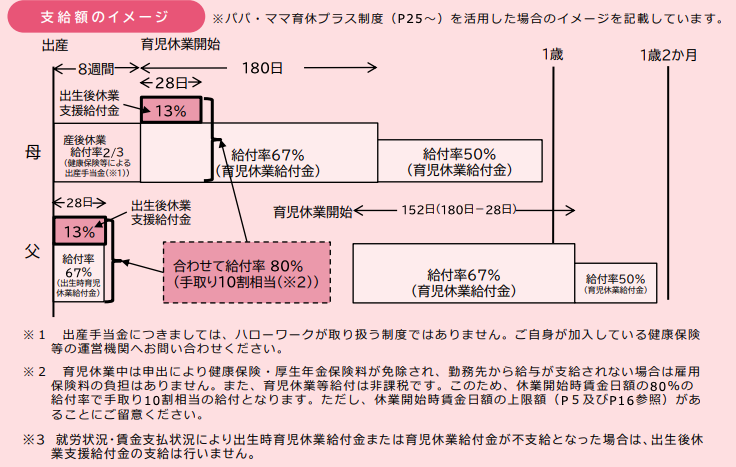

| 給付金名 | 主な対象 | 支給率 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 出生時育児休業給付金 | 父親(産後8週以内) | 67% | 2回まで分割可能。産後パパ育休制度に対応 |

| 育児休業給付金 | 父母どちらも | 67%(180日以降50%) | 原則1歳まで。保育所に入れない場合は延長可 |

| 出生後休業支援給付金 | 上記取得者 (単独での給付はない) | 給付率を13%分引き上げ(67%→80%) | 父母がともに14日以上休業した場合に適用 |

「休業開始時賃金日額」は、休業開始前6か月の賃金総額を180で除した額です。

残業代等を含む実支給額が基準となります。

【休業前の残業が多い場合】

休業開始時賃金日額が高くなりますので、給付金の基準額が高くなります。

【休業中の就業・残業が多い場合】

育児休業期間中の残業多発などによる給与支払の増加が、 給付金減額のリスク(80%ルール)になります。

この3つは相互に関係しながら運用されます。

特に2025年改正以降は、「出生時育児休業給付金」と「育児休業給付金」が連続・併用されるケースが増えており、支給漏れ防止には休業スケジュールと申請順序の管理が重要になります。

申請の実務ポイント ― 期限と順序を見落とさない

出生時育児休業給付金+出生後休業支援給付金

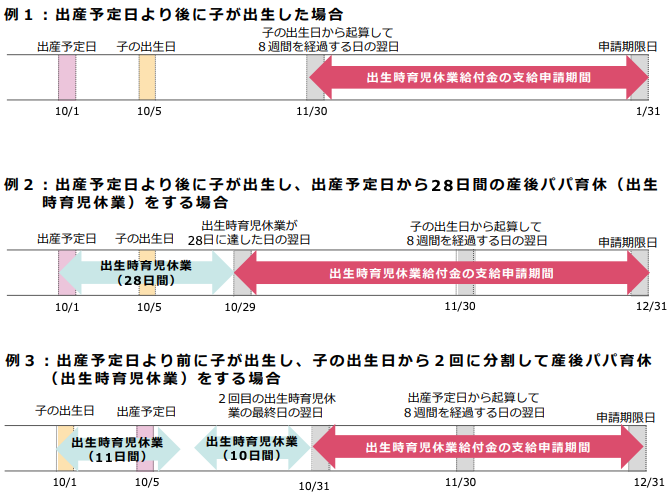

支給申請は、申請開始日から2か月を経過する日の属する月の末日までに行わなければなりません。なお、出生時育児休業は2回に分割して取得できますが、申請は1回にまとめて行います。

申請開始日とは、原則として出生日(予定日前に生まれた場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日です(例1)。ただし一部例外があります(例2・例3)。

育児休業等給付の内容と支給申請手続(厚生労働省 2025/8/1改訂版)より引用

育児休業給付金

初回の支給申請は、育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までに行わなければなりません。

たとえば7月10日に休業を開始した場合、4か月を経過する日は11月9日、提出期限は11月30日です。

これは「資格確認票+支給申請書」の同時提出が必要なため、1日でも遅れると原則として不支給扱いになります。

ハローワーク提出は原則として事業主経由ですが、本人申請も可能です。

郵送の場合は「到達日」が基準になるため、余裕を持って提出しましょう。

2回目以降の支給申請は、原則として2か月に1回行います。提出時期は、ハローワークが交付するる「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。

育児休業等給付の内容と支給申請手続(厚生労働省 2025/8/1改訂版)のP19の提出時期には2通り書いていますが、どちらを選んだらいいのでしょうか?

- 受給資格確認手続のみ行う場合

→初回の支給申請を行う日まで - 初回の支給申請も同時に行う場合

→被保険者の育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで

一般的には、後者の「初回の支給申請も同時に行う場合」です。

ただし、入社してまもない方など、自社だけで「育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること」の要件が確認できない場合は、受給資格確認手続のみ先行させることもあり得るでしょう。

出生後休業支援給付金を単独で申請する場合は申請順序に注意

もし、出生後休業支援給付金を単独で申請する場合は、出生時育児休業給付金の支給決定後でなければ受理されません。

また、期限は育児休業開始日から4か月経過日の属する月の末日までです。

支給漏れを防ぐための社内体制

- 休業開始・終了日を人事労務・給与担当で共有

- ハローワーク提出スケジュールを月次管理

- 書類控え(申請日・到達日・受付印)を保管

育児休業給付金は社員ごとに申請期限が違うので、しっかりスケジュール管理しないといけませんね。

はい、その通りです。Excelやスプレッドシートでの管理でもいいですが、労務管理アプリを活用するのも一案だと思います。

延長の実務ポイント ― 保育園申込と証明書類の扱い

ここでは主な延長理由である「保育園に入れない」に絞って説明します。

延長は「保育園に入れない」のみでは認められません

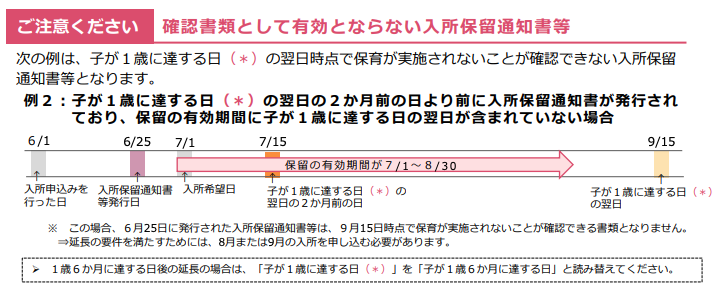

育児休業給付金の延長(1歳→1歳6か月→2歳)は、単に「保育園への入所が保留となった場合」だけでは認められません。

以下3点をすべて満たす必要があります。

- 子が1歳(または1歳6か月)になる前に保育所等の利用申込みを行っていること

原則として1歳(または1歳6か月)に達する日の翌日以前の日を入所希望日にしなければなりません。

(1歳に達する日の翌日=誕生日) - 市区町村が発行した「入所保留通知書・入所不承諾通知書」があること

- 原則として通園可能な範囲(自宅から片道30分未満)の園を申し込んでいること

片道30分以上の園を申し込む場合、合理的な理由が必要です。

入所申込書で、入所保留の希望をすると、「復職意思なし」と判断され、延長の要件を満たさないので注意してください。

延長申請の期限管理

延長申請は、「延長開始日の翌日から2か月経過する日の属する月の末日まで」に行う必要があります。

期限を過ぎると、いかなる理由でも原則として受理されません。

そのため、

- 子の1歳到達日の3か月前には保育園申込を済ませる

- 不承諾通知が届いたらすぐハローワークへ提出

を徹底しましょう。

延長関連の支給漏れを防ぐポイント

| チェック項目 | よくあるミス | 防止策 |

|---|---|---|

| 保育園申込み | 入所希望日が子の1歳(または1歳6か月)に達する日の翌日以前の要件を満たさなかった | 各市区町村で定める入所申込み締切日を育休開始時に本人が確認するように案内する |

| 延長理由 | 延長要件を満たす入所申し込みをしていなかった | 延長要件を満たす入所申し込みを本人に案内する(参考:厚生労働省リーフレット) |

| 入所保留通知書・不承諾通知書 | 保留の有効期間を確認していない | 各市区町村で定める有効期間を確認して、子が1歳(1歳6か月)に達する日の翌日が保留の有効期間に含まれるように、入所希望日を決める |

就業管理の実務ポイント ― 「10日以内・80時間以内」を正確に把握

育児休業中でも短時間就業は認められますが、支給単位期間(原則1か月)で就業日数が10日を超えるか、就業時間が80時間を超えると不支給になります。

また、支給単位期間に「完全休業日が1日もない」場合、形式上「休業していない」とみなされることがあるため注意が必要です。

支給対象維持のためのポイント

- 月10日以内・80時間以内を厳守

- 月内に1日以上の完全休業日を設定

- 在宅勤務・メール対応・会議出席も「就業」に含まれる可能性

- 勤怠管理システム上で「育休就業」を別区分に登録

賃金支払80%以上での不支給リスク

休業中に支払われる賃金が「休業開始時賃金日額×支給対象日数×80%」を超えると、給付金は支給されません。

ただし、3か月を超える間隔で支給されるボーナス(賞与)は対象外です。

💡 例:

月例給与や臨時手当を支給する場合は、80%を超えないよう事前調整を行う。

一方、年2回の賞与(3か月以上の間隔)は賃金日額に含まれないため、支給しても問題ありません。

父母が同時または交互に育児休業を取得する場合

父母が同時期に休業しても双方に支給される

父母それぞれが雇用保険の被保険者であれば、同一期間に同じ子の育児休業を取得しても、それぞれに給付金が支給されます。

例:母が4月〜8月、父が6月〜7月に休業 → 双方に支給。

ただし、同一人が同一期間に「出生時育児休業給付金」と「育児休業給付金」を重ねて申請することはできません。

支給対象期間を正確に区分して申請する必要があります。

両親取得時の実務対応ポイント

- 休業スケジュールを雇用保険番号ごとに整理

- 「両親ともに14日以上休業」が出生後支援給付金の要件

- 給与処理・勤怠簿を別々に管理し、期間重複ミスを防止

- 支給期間・日数の管理はハローワーク指導票を参考に

不支給・支給漏れを防ぐためのチェックリスト

| 項目 | チェック内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 雇用保険要件 | 直近2年で11日以上勤務月が12か月以上 | パート・契約社員の通算忘れに注意 |

| 初回申請期限 | 休業開始から4か月経過日の属する月の末日 | 郵送の場合は到達日で判断 |

| 就業日数 | 月10日以内・80時間以内 | 完全休業日を必ず設定 |

| 賃金支払 | 賃金日額×日数×80%未満 | ボーナスは含まれない |

| 延長申請 | 保育園申込+不承諾通知書必須 | 1歳前月までに手続完了 |

| 申請順序 | 出生時育休→出生後支援の順 | 決定通知後に申請が原則 |

- ・申請書は事前に記入例を社内共有しておく

- ・「育休カレンダー」をExcelで作成し、期限を自動計算

- ・不承諾通知書は原本をスキャン保存しておく(再発行に時間がかかる自治体あり)

- ・ハローワークの窓口は午前中が比較的空いている(電子申請がおすすめ)

さらに、受給中には次のことも注意しましょう。

- 退職していないか

- 職場復帰していないか

過誤払いになった場合は、いったん受給した金額(一支給単位期間まるごと)を返還し、あらためて正しい金額で支給される流れになります。

労働者本人が返還するため、労働者の負担が大きくなります。

受給中の労働者の退職や復職の情報を社内で共有しておきましょう。

よくある質問

- Q育休中に別の会社でアルバイトをした場合は?

- A

就業時間に含まれ、10日・80時間の制限対象となります。

- Q配偶者が専業主婦(夫)の場合でも給付は受けられる?

- A

はい、いずれの給付金も受けられます。

・育児休業給付金:配偶者の就業状況は要件ではありません。

・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金:原則は夫婦とも14日以上の休業が必要ですが、配偶者が専業主婦(夫)・自営業者の場合や、ひとり親の場合は、本人のみの取得で支給対象となります。※住民票や課税証明書などの証明書類の提出が必要です。

- Q双子の場合の取扱いは?

- A

同一の育児休業として扱われますが、詳細はハローワークへご確認ください。

「当該育児休業を開始した日に養育していた子」とは、養育していた子が双子等

解釈通達(平成27年1月23日雇児発0123第1号)

複数いる場合は、そのすべての子の意であること。

また、子の出生が遅れたことにより休業開始予定日に休業申出に係る子がいない

場合であっても、その後出生した子は「当該育児休業を開始した日に養育していた

子」に含める趣旨であること。

まとめ ― 管理体制が「支給漏れ」を防ぐ最大のカギ

育児休業給付金は、書類の誤りよりも「申請時期」「就業管理」「申請順序」の3点で支給漏れが発生するケースが多い制度です。

書類不備はハローワークの指摘により修正できますが、期限超過や要件違反は原則救済されません。

そのため、事業主・人事担当者が早い段階からスケジュールを共有し、必要な証明書や申請控えを確実に保管することが最も重要です。

📘 参考資料

厚生労働省『育児休業等給付の内容と支給申請手続』(2025年8月1日改訂版)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf

【免責事項】

本記事は2025年8月1日時点の厚生労働省資料に基づく一般的な情報提供です。

個別具体的な事案については、所轄のハローワークまたは社会保険労務士に

ご相談ください。本記事の内容により生じた損害について、

当事務所は一切の責任を負いかねます。